A resistência de revestimentos poliméricos

O vídeo do canal Veritasium inicia com a imagem de uma torre de lançamento de 45 metros de altura, utilizada como cenário para um experimento curioso realizado pelos criadores do canal How Ridiculous, no YouTube. A proposta é simples, mas reveladora: testar a resistência de uma melancia comum e de outra recoberta com um material especial, chamado Line-X.

Na primeira etapa, uma melancia sem qualquer tipo de proteção é lançada do topo da torre. A queda livre dura cerca de três segundos e, ao atingir o solo, a fruta se despedaça completamente, como era esperado. A velocidade estimada no momento do impacto ultrapassa os 100 km/h, o que proporciona uma demonstração clara da fragilidade da estrutura da melancia diante de uma força de impacto significativa.

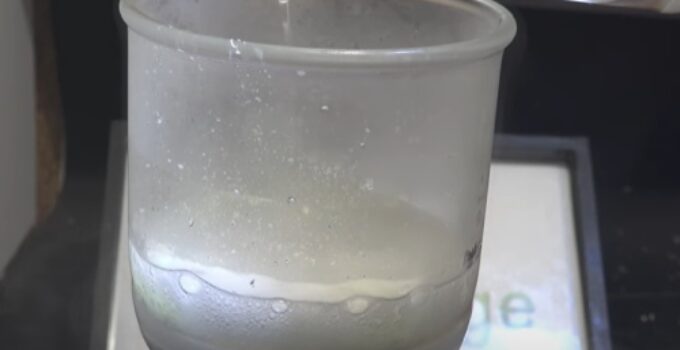

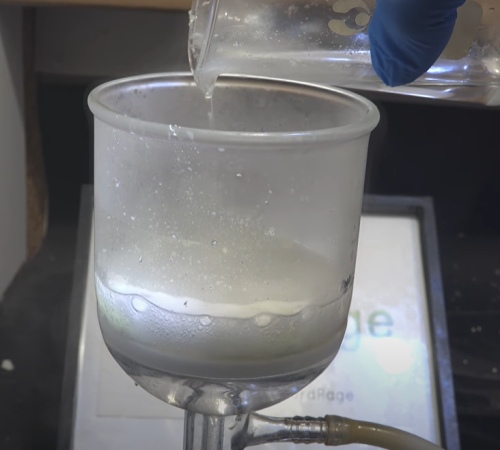

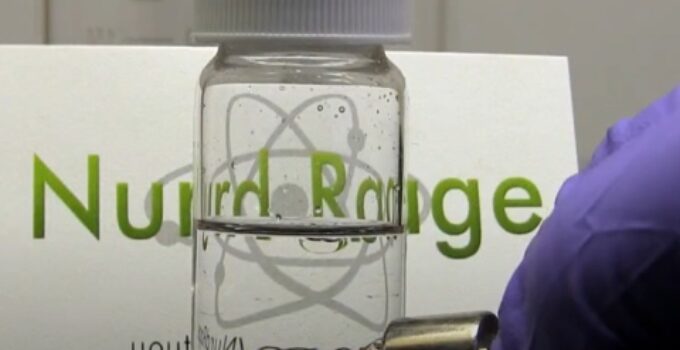

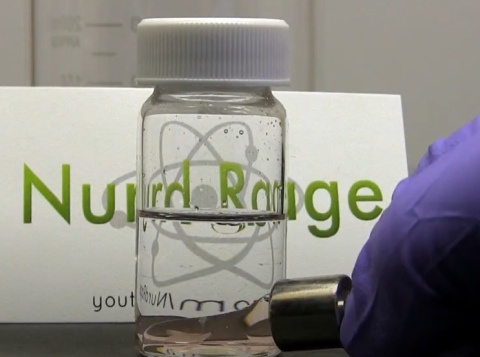

Em seguida, inicia-se o experimento principal. Uma nova melancia é submetida a um processo de revestimento com o polímero Line-X, aplicado por pulverização em uma cabine de pintura. Esse material, de aspecto espesso e coloração escura, é conhecido por sua alta resistência a impactos. Após a secagem, a fruta revestida é levada ao topo da mesma torre e lançada da mesma altura.

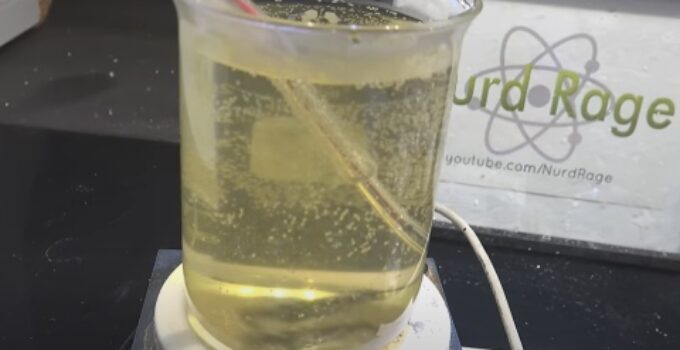

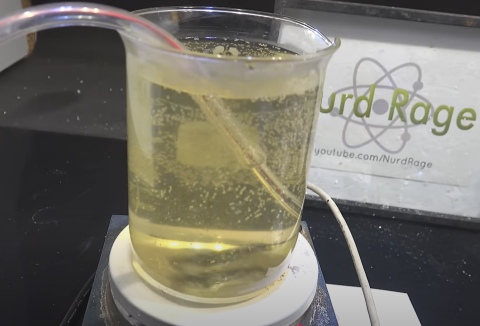

O resultado é surpreendente: em vez de se romper, a melancia quica várias vezes ao atingir o solo. Visualmente, o revestimento apresenta apenas danos superficiais, como arranhões, enquanto o interior da fruta, embora aparentemente intacto, mostra-se completamente liquefeito ao ser sacudido — um indicativo claro de que o impacto foi absorvido pelo revestimento externo, mantendo o conteúdo interno contido.

A resistência do Line-X está diretamente relacionada à sua estrutura molecular. As longas cadeias poliméricas formadas durante a reação química conferem ao material uma combinação notável de rigidez e flexibilidade, o que permite que ele absorva e dissipe energia mecânica sem se romper — como demonstrado na queda da melancia.

O processo de aplicação também é altamente técnico: os dois componentes são mantidos aquecidos e pressurizados separadamente, sendo misturados apenas no momento da pulverização, através de um bico especial que realiza a mistura por impacto, garantindo a cura imediata.

Para ilustrar ainda mais sua eficácia, o vídeo mostra uma folha sendo revestida com Line-X. Após a cura, a tentativa de rasgar o papel revela o quanto ele se torna resistente em comparação com o original.

Por fim, o vídeo destaca algumas aplicações práticas do Line-X no mundo real. Inicialmente desenvolvido como revestimento para caçambas de caminhonetes, o material também tem sido utilizado como proteção balística, incluindo reforço de estruturas contra explosões (como no caso do Pentágono) e em coletes para conter fragmentos.

Vídeo com legenda em português. Ative a exibição da legenda pelo YouTube.