Como uma explosão pode gravar uma moeda em metal?

Em um dos vídeos do canal Periodic Videos, produzido pela Universidade de Nottingham e apresentado pelo professor Martyn Poliakoff, é demonstrado um experimento químico tradicional que une ciência, história e um toque de espetáculo.

O experimento consiste em utilizar uma pequena quantidade de um explosivo altamente sensível, formado por fósforo branco e clorato de potássio, colocado sobre uma placa de metal. Sob essa placa, posiciona-se uma moeda, apoiada sobre um tijolo. A ignição da mistura, realizada por calor, provoca uma detonação tão rápida e intensa que a pressão gerada é capaz de deformar a placa metálica, imprimindo nela a imagem da moeda — como se fosse um carimbo moldado pela explosão.

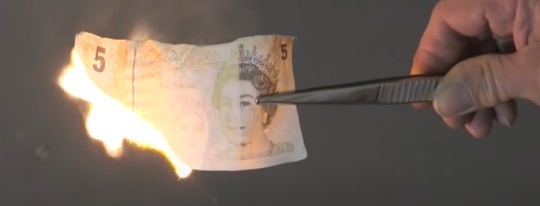

O vídeo apresenta registros históricos da realização desse experimento e, em seguida, propõe uma adaptação utilizando a nova moeda britânica de £1, que é bimetálica, composta por um anel externo e um núcleo central. Para acomodar essa estrutura, a moeda é posicionada sobre uma arruela metálica, de forma que apenas sua borda externa tenha contato com a base de apoio.

Quando a explosão ocorre: A pressão intensa impulsiona a placa metálica para baixo. Como o centro da moeda está suspenso, sem apoio direto, ele se separa do anel externo com o impacto da explosão. Ainda assim, a imagem do núcleo da moeda permanece gravada na placa metálica.

É importante destacar que esse experimento foi conduzido sob condições rigorosamente controladas. O manuseio do explosivo foi realizado por Jim Gamble, um profissional licenciado e altamente capacitado. Além disso, embora a destruição de moedas seja, em geral, proibida por lei, neste caso a prática foi autorizada em função de seu valor científico e educacional.

Vídeo com legenda em português. Ative a exibição da legenda pelo YouTube.