1-octen-3-ol: Aroma de Cogumelo e Desafios da Química Orgânica

Este vídeo apresenta a síntese do 1-octen-3-ol, composto conhecido pelo aroma de cogumelo e por atuar como atrativo químico para insetos que picam, como mosquitos. Naturalmente presente no suor e na respiração humana, é de interesse em estudos sobre comportamento de insetos.

Após uma rota inicial ter falhado, adotou-se uma abordagem em duas etapas: reação de Aldol seguida por redução do tipo Meerwein–Ponndorf–Verley (MPV).

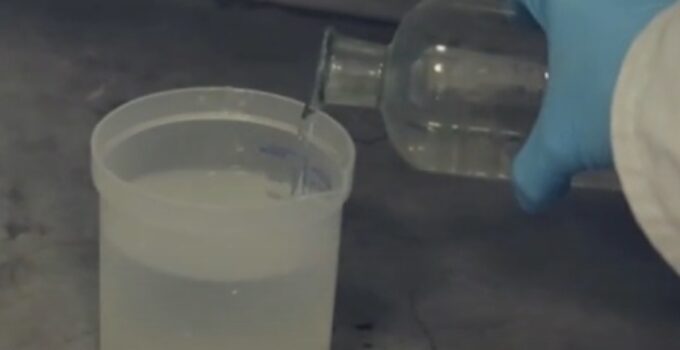

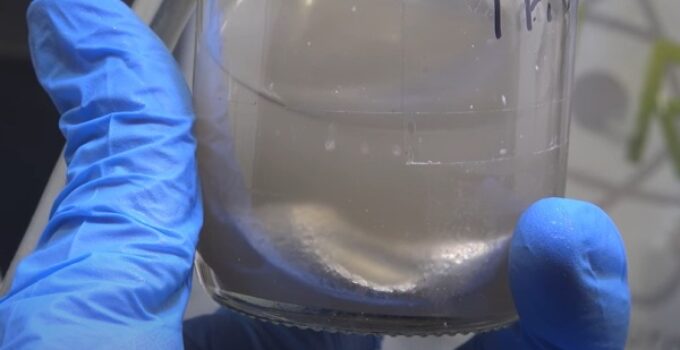

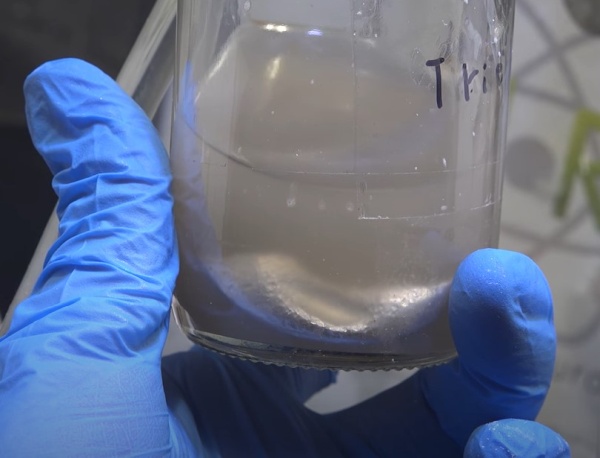

Na primeira etapa, a 2-heptanona reage com formaldeído na presença de hidróxido de sódio em meio aquoso. O intermediário formado, um beta-hidroxi aldeído, sofre desidratação sob aquecimento, produzindo 1-octen-3-ona. O produto bruto é extraído com tolueno, seco com sulfato de magnésio anidro e filtrado. A purificação por destilação a vácuo resulta em rendimento muito baixo, cerca de 2%.

Na etapa seguinte, a 1-octen-3-ona é reduzida a 1-octen-3-ol usando isopropóxido de alumínio em isopropanol anidro. A reação ocorre em sistema de destilação fracionada, permitindo a remoção contínua da acetona, o que desloca o equilíbrio em favor do produto.

Apesar do esforço, o teste informal com o 1-octen-3-ol não demonstrou atração significativa de insetos. Para concluir, o narrador observa, com certo desapontamento, que o composto poderia ter sido comprado por um custo menor que o dos reagentes utilizados.

Vídeo com legenda em português. Ative a exibição da legenda pelo YouTube.